شرح وتعليق: د. مصطفى جودت صالح

في ظل التحولات السريعة التي يشهدها التعليم في القرن الحادي والعشرين، لم يعد التركيز على الحفظ والتلقين كافيًا لتأهيل المتعلمين لمواجهة تحديات الحياة والعمل. بل بات من الضروري تمكينهم من مهارات التفكير الناقد، وحل المشكلات المعقدة، والعمل التعاوني، والاعتماد على الذات. وفي هذا السياق، برز نموذج “وودز لحل المشكلات” (Woods Problem Solving Model) كأحد النماذج التربوية الفعّالة التي تسهم في تنمية هذه المهارات لدى المتعلمين، لا سيما في بيئات التعلم النشط والتعليم القائم على المشكلات (Problem-Based Learning – PBL).

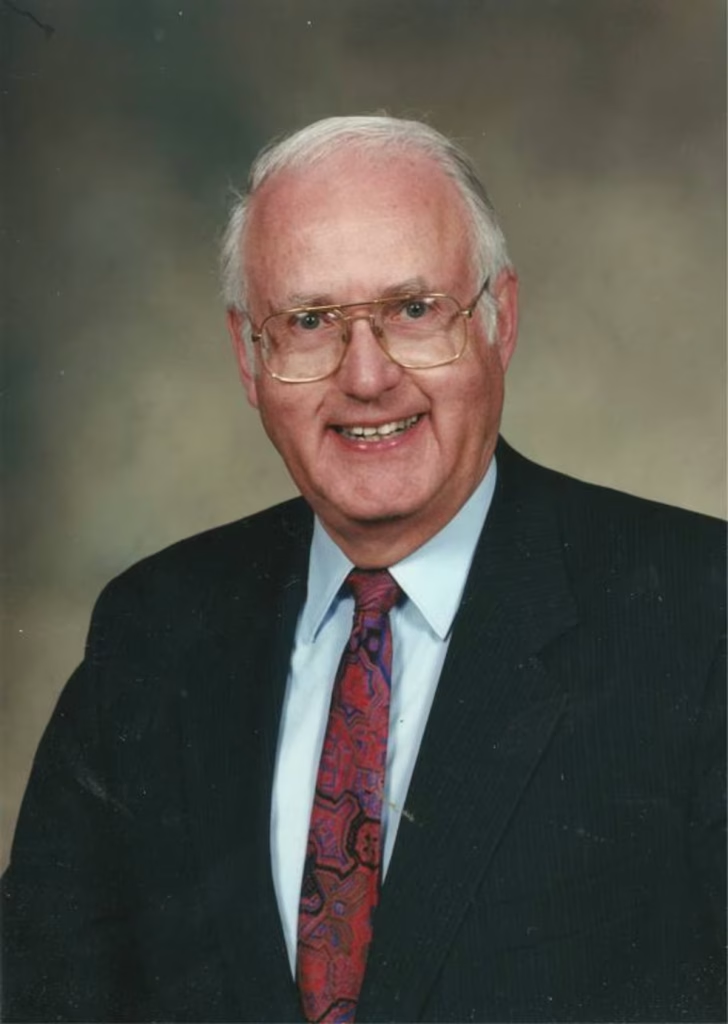

من هو دونالد وودز؟

وُلد الدكتور دونالد آر. وودز (Donald R. Woods) في كندا، وكان أستاذًا في الهندسة الكيميائية بجامعة ماكماستر (McMaster University). عُرف بإسهاماته البارزة في تطوير استراتيجيات التعلم الذاتي، وتعليم التفكير النقدي، وتصميم بيئات تعليمية تركز على المتعلم. ويُعدّ نموذج حل المشكلات الذي وضعه من بين أبرز مخرجاته العلمية، حيث طُبِّق بنجاح في عدة مجالات تعليمية، بدءًا من التعليم الهندسي إلى التعليم العام.

ما هو نموذج Woods لحل المشكلات؟

يقوم نموذج وودز لحل المشكلات على تصور منهجي يساعد المتعلم على التعامل مع المشكلات بطريقة منظمة وعميقة، بعيدًا عن الحلول العشوائية أو الاجتهادات غير الموجهة. يتألف النموذج من خمس مراحل رئيسية، تمثل كل واحدة منها خطوة منطقية في طريق الوصول إلى حل متكامل للمشكلة، وفي الوقت نفسه تُنمي مهارات التفكير والتحليل والتأمل لدى المتعلم.

تبدأ المرحلة الأولى بـ فهم المشكلة، وهي مرحلة أساسية تركز على مساعدة المتعلم في بناء تصور دقيق عن أبعاد المشكلة. في هذه الخطوة، يعمل المتعلم على تحديد ما هو معلوم وما هو مطلوب، ويفكك المشكلة إلى عناصرها الأساسية، ويحاول إعادة صياغتها بلغته الخاصة لفهمها بعمق. وتُعد هذه المرحلة حجر الأساس الذي تبنى عليه باقي الخطوات، فهي تمنع الوقوع في خطأ محاولة الحل قبل فهم المشكلة جيدًا.

بعد ذلك، ينتقل المتعلم إلى مرحلة التخطيط، حيث يبدأ في التفكير بالاستراتيجيات الممكنة التي يمكن أن توصله إلى الحل. هنا، تتفتح آفاق الإبداع والابتكار، ويُشجع المتعلم على توليد أفكار متنوعة، وتحليل كل بديل من حيث جدواه، واختيار المسار الأكثر ملاءمة للمعطيات المتوفرة. كما تتضمن هذه المرحلة تنظيم المعارف المتوفرة وربطها بالمشكلة، مما يُعزز من استخدام المعرفة السابقة في مواقف جديدة.

أما المرحلة الثالثة فهي تنفيذ الخطة، وفيها يبدأ المتعلم بتطبيق ما خطط له عمليًا. قد يشمل ذلك إجراء الحسابات، تنفيذ تجربة، رسم مخطط، أو استخدام أدوات أو مصادر تعليمية. وخلال هذه المرحلة، يجب أن يظل المتعلم مرنًا ومستعدًا لتعديل مساره إذا واجه عائقًا أو اكتشف خطأ في افتراضاته. وهنا يظهر الجانب العملي للنموذج، حيث يُمارس المتعلم خطوات التفكير العلمي في بيئة تطبيقية.

ثم تأتي مرحلة التحقق من النتائج، وهي خطوة نقدية تسمح للمتعلم بتقييم جودة الحل الذي توصل إليه. هل النتيجة منطقية؟ هل تتسق مع المعطيات؟ هل تم اتباع الخطة بدقة؟ يُطلب من المتعلم أن ينظر إلى ما أنجزه بعين ناقدة، ليتأكد من أن الحل لا يتسم فقط بالصحة الظاهرية، بل أيضًا بالمعقولية والفعالية. وهذه المرحلة تعزز من أهمية الدقة والمراجعة كجزء من عملية التعلم.

وأخيرًا، يصل المتعلم إلى مرحلة التأمل والتعلم، وهي من أكثر المراحل تميزًا في النموذج، إذ لا تُركز على المشكلة نفسها بقدر ما تركز على خبرة التعلم التي مر بها الطالب. في هذه المرحلة، يُطلب من المتعلم أن يفكر في مسار الحل الذي سلكه: ما الذي تعلمه؟ ما التحديات التي واجهها؟ كيف يمكن أن يحسِّن من أدائه في المرات القادمة؟ هذا التأمل لا يُعد فقط تقييمًا للعملية السابقة، بل يُشكل أيضًا قاعدة معرفية جديدة يبني عليها المتعلم تجاربه المستقبلية.

التفكير في المشكلة:تحليل المشكلة، وجمع المعلومات الضرورية، وتوليد أفكار أو فرضيات أولية حول الحلول الممكنة.

تخطيط الحل:وضع خطة واضحة ومفصلة تتضمن الخطوات والإجراءات التي سيتم اتباعها لحل المشكلة.

تنفيذ الخطة:تطبيق الخطة عمليًا، ومتابعة تنفيذ الخطوات المقررة، وتسجيل النتائج.

النظر إلى الوراء (التفكير والمراجعة):مراجعة الحل بعد التنفيذ، وتقييم مدى نجاحه، واستخلاص الدروس المستفادة لتحسين الأداء في المستقبل.

وهكذا، يقدّم نموذج وودز إطارًا متكاملًا لا يُعلم المتعلم فقط كيفية الوصول إلى الحل، بل يُرشده أيضًا إلى كيفية التفكير، والتخطيط، والتنفيذ، والمراجعة، والتعلم من التجربة. إنه نموذج يُعزز استقلالية المتعلم، ويدعمه ليصبح مفكرًا ناقدًا ومتعلمًا مدى الحياة.

أهمية نموذج وودز في التعليم

يمتاز نموذج وودز بعدة مزايا تربوية تجعله مناسبًا لتطبيقه في بيئات التعليم الحديثة:

أولًا، يعزز النموذج مهارات التفكير العليا، مثل التحليل والتركيب والتقييم، وهي مهارات ضرورية لفهم المشكلات المعقدة واتخاذ قرارات فعّالة. كما يدعم التعلم الذاتي من خلال تشجيع المتعلم على تحديد الفجوات المعرفية والسعي لسدها بنفسه، مما يُنمي استقلاليته.

ثانيًا، يسهم النموذج في بناء الثقة بالنفس لدى المتعلمين من خلال منحهم فرصة التفكير والتجريب والتعلم من الخطأ، بدلًا من الاقتصار على التوجيه الخارجي. وهو بذلك يحفز على التعلم النشط الذي يُعد أحد أعمدة التعليم المعاصر.

وأخيرًا، يتمتع النموذج بمرونة عالية تُمكن من تطبيقه في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية، مما يجعله أداة تعليمية شاملة ومتكاملة.

التطبيقات التربوية لنموذج وودز

يمكن للمعلمين الاستفادة من نموذج وودز في مراحل التعليم قبل الجامعي لمعالجة مشكلات دراسية أو سلوكية تواجه الطلاب، مثل تأخر الواجبات أو ضعف تنظيم الوقت. كما يمكن استخدامه في دروس الرياضيات والعلوم، من خلال تدريب الطلاب على تحليل المسائل المعقدة باستخدام خطوات واضحة ومنهجية.

أما في التعليم الجامعي، فيمكن للنموذج أن يشكل ركيزة في تعليم التخصصات التطبيقية كالعلوم والهندسة والطب، من خلال تحليل حالات واقعية، وتصميم حلول قائمة على الفهم العميق للمشكلات. كما يُستخدم في التخصصات الإنسانية لتحليل النصوص الأدبية أو المواقف القانونية أو الاجتماعية.

وفي بيئات التعلم الإلكتروني، يساهم النموذج في تصميم أنشطة تفاعلية قائمة على حل المشكلات، ويُدمج بسهولة ضمن استراتيجيات التعلم الذاتي والمفتوح، خاصة في منصات التعليم الرقمية. كما يُستخدم في تطوير مهام مشروعات فردية أو جماعية تحاكي مواقف حياتية حقيقية، مما يُقرب بين التعلم النظري والتطبيق العملي.

تحديات تطبيق نموذج وودز

رغم مزايا النموذج التي أكدها عدد من الشارحين له ، إلا أن تطبيق نموذج وودز يواجه بعض التحديات، مثل نقص تدريب المعلمين على استخدام استراتيجيات التفكير وحل المشكلات، أو مقاومة بعض الطلاب لفكرة تحمل مسؤولية تعلمهم. كما أن تطبيق النموذج قد يتطلب وقتًا أطول مقارنة بالطرق التقليدية، وهو ما يتطلب دعمًا إداريًا وتربويًا لتوفير بيئة محفزة ومستقرة.

كلمة أخيرة

إن نموذج “وودز لحل المشكلات” ليس مجرد تقنية تعليمية، بل هو مدخل شامل لبناء عقلية ناقدة ومنهجية لدى المتعلمين. ومع تزايد الحاجة إلى تمكين الطلاب من المهارات الحياتية الأساسية، يُعدّ هذا النموذج أداة فعالة لإعداد جيل قادر على التفكير والتحليل واتخاذ القرار، وهي مقومات أساسية للنجاح في عالم متغير ومعقد.

ومن هنا، فإن دمج هذا النموذج في الممارسات التربوية يُعد خطوة استراتيجية نحو تجديد التعليم، وتحقيق جودة تعلم حقيقية قائمة على الفهم، وليس فقط على الحفظ.

المراجع

Danaher, M. M., & Schoepp, K. (2020). Effective Assessment of Workplace Problem-Solving in Higher Education. Journal of Information Technology Education: Research, 19, 001–016. Retrieved from https://www.informingscience.org/Publications/4496

Problem-solving and Critical Thinking Competencies | Holistic Competency. (2025, July 13). Retrieved from https://www.have.hku.hk/problem-solving

Teaching Problem-Solving Skills | Centre for Teaching Excellence | University of Waterloo. (2025, July 14). Retrieved from https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/catalogs/tip-sheets/teaching-problem-solving-skills

Woods, D., Hrymak, A., Marshall, R., Wood, P., Crowe, C., Hoffman, T., …Bouchard, C. (2018). Developing Problem Solving Skills – The McMaster Problem Solving Program. ResearchGate. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/325226635_Developing_Problem_Solving_Skills_-_The_McMaster_Problem_Solving_Program

بوابة تكنولوجيا التعليم أول بوابة عربية تهتم بتكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني منذ عام 2003

بوابة تكنولوجيا التعليم أول بوابة عربية تهتم بتكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني منذ عام 2003